Centros Clandestinos de Detención (CCD)

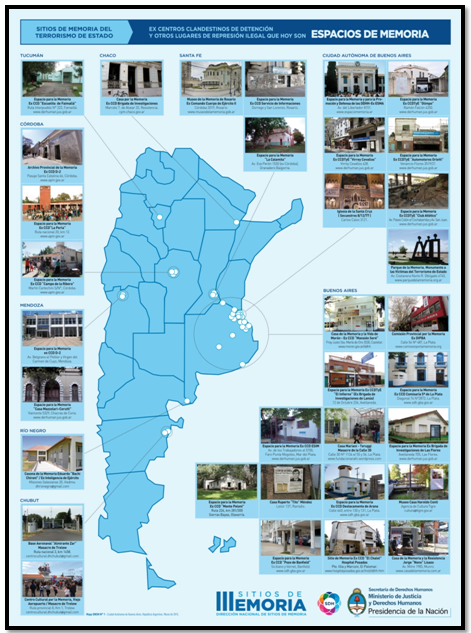

En todo el territorio nacional funcionaron alrededor de 700 centros clandestinos de detención (CCD), emplazados en el interior de comisarías, cuarteles militares, escuelas navales, viviendas particulares, quintas privadas, escuelas y hospitales, entre otros (RUVTE, 2015)1. En los mismos se aplicó una metodología planificada, con una secuencia operativa que se repetía en cada uno de ellos: detención/secuestro, interrogatorios/tortura, traslado (asesinato) o liberación/blanqueo, por lo cual los detenidos pasaban a disposición del Servicio Penitenciario Nacional (Calveiro, 1995)2. Del funcionamiento de todo este aparato se desprende que su multiplicidad y distribución territorial, más allá de propiciar la expansión del terror en el colectivo social, constituyó una garantía para la obtención de información que permitiera el desmantelamiento de las organizaciones político-militares.

Con la crisis del 2001 los CCD reaparecerían en la escena política a partir de diversas iniciativas de recuperación y visibilización. Ello dio inicio a intensos debates acerca de qué hacer con estos lugares, qué o cómo conservarlos (en algunos casos la pregunta por la conservación se trocó por la de qué remodelar), qué narrar y qué no y quiénes deberían formar parte de dicha discusión. En otras palabras, lo que estas experiencias trajeron consigo fue una honda reflexión en torno a qué se recuerda/qué se olvida y cuáles son las “voces autorizadas”.

En 2011, con la promulgación de la Ley 26.691, aquellos lugares que funcionaron como CCD pasaron a ser reconocidos como Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, otorgando, de este modo, mayor centralidad al Estado en relación a las políticas de memoria. Así, la memoria del pasado reciente se apegó a un relato centrado a la funcionalidad de estos espacios, acotando su historización al período 1976-1983, y delimitado mayormente al orden judicial.

Otras miradas dan cuenta, por el contrario, del potencial que estos lugares tienen como espacios de memoria, cuya capacidad radica precisamente en su potencial múltiple, el cual requiere necesariamente mantenerse inanclado. Siguiendo a Lefebvre (1991)3, un espacio es siempre político, en tanto en este se encuentran presentes o inscriptas distintas estrategias enfrentadas o incluso contradictorias. Asimismo, en todo espacio conviven también sentidos y significados diversos que le otorgan esa fluidez que lo caracteriza. Son las experiencias particulares de los sujetos las que le confieren determinados valores y que nos vinculan emocionalmente con ciertos espacios. De ahí que un espacio sea más bien un concepto vivo y en permanente fluir.

Es frecuente oír fórmulas acerca de cómo hacer para que los ex CCD, en tanto lugares de muerte, pasen a ser lugares de vida. Máxime cuando el aparente vacío de estos lugares es algo que inquieta e insta a preguntarse por su presencia/historia, más allá de los relatos oficiales establecidos. Se trata de un debate presente que, en algunos casos ha sido zanjado a través de propuestas culturales que buscan otorgar un carácter más “amble” y atrayente a cierto público ávido de “novedosas” instalaciones museográficas. En algunos casos, tales propuestas se materializan en espacios a visitar sin más interpelación que un texto que indica cuál fue el uso de cada habitación. Al resto del relato, es decir, a la historia política que hace al lugar, las identidades políticas de quienes allí permanecieron detenidos-desaparecidos, las particularidades y objetivos del accionar represivo, la relación entre el adentro y el afuera del centro clandestino, desde entonces hay que buscarla en otra parte.

En este proceso de musealización, en algunos casos, de demolición en el otro extremo, los lugares de memoria han ido perdiendo su potencialidad testimonial, al tiempo que devienen en meros objetos mudos (enmudecidos). Reconocemos que dicho potencial testimonial

Se centra en la posibilidad que estos espacios ofrecen de reconectar la historia desde lo más profundo de la subjetividad, permitiendo generar preguntas como: ¿Cómo esta historia todavía nos atraviesa como sociedad? ¿En qué medida este presente se encuentra condicionado por lo dicho y no dicho/elaborado de ese pasado? En otras palabras, la recuperación de la memoria nos exige, exige necesariamente nuestra contemporaneidad, y la comprensión de esta contemporaneidad requiere ser ya algo más que mero presente nostálgico, ya más que pasado teatralizado, cancelado para siempre en nombre de las buenas intenciones.

Por Gonzalo Compañy y Gabriela González

——————————————–

[1] RUVTE (Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado), 2015. Informe de investigación sobre víctimas de desaparición forzada y asesinato, por el accionar represivo del Estado y centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina: http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/areas-tematicas/ruvte.aspx

[2] CALVEIRO, P., [1995] 2004. Poder y desaparición. Buenos Aires, Colihue.

[3] LEFEBVRE, H., [1974] 1991. The Production of space. Oxford, Blackwell.

Espacios de Memoria en la Argentina. Catalogo web

CCD QUINTA OPERACIONAL DE FISHERTON

El Centro Clandestino Quinta Operacional de Fisherton estaba ubicado en San José de Calazans al 9100, de la ciudad de Rosario. La quinta fue utilizada durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 1976, por miembros del ejército y de los servicios de inteligencia.

Allí estuvieron detenidos y luego desaparecidos: Claudia VIDAL, Ricardo Horacio KLOTZMAN, Cecilia BARRAL, María Laura GONZALEZ, Ricardo MACHADO, Elvira MARQUEZ, Héctor Alberto GONZALEZ, Liliana GIRARDI, Julio CURTOLO, Elena MARQUEZ, Isabel CARLUCCI, María SERRA y otros.

Fue muy difícil la ubicación del mismo ya que existía un solo sobreviviente de todos los secuestrados y llevados a este CCD. Gracias al testimonio de Fernando BRARDA y la colaboración de Agustín VIDAL y la fiscal Griselda TESSIO, se pudo encontrar el lugar después de mucho tiempo.

La desidia de la justicia, sumada a la falta de interés de la dirigencia política, incapaz de establecer las normas institucionales que protejan a los lugares históricos que dan testimonio del Terrorismo de Estado, permitió que este lugar fuera “sospechosamente” vendido, una vez finalizado el amparo judicial, al colegio San Bartolomé (más conocido como “colegio Inglés”). Tras su adquisición, el edificio fue demolido.

ENTREVISTAS A FERNANDO BRARDA

Hugo: ¿Cuándo fuiste secuestrado?

Fernando: El 06 de agosto de 1976 en San Luis y Maipú.

Me llevaron en la parte de atrás del auto tirado en el piso y tapado con una lona, hasta que llegamos a mi depósito en Oroño y Gálvez. Yo les señalé el lugar, me preguntaban por las armas, contesté que allí sólo había martillos y herramientas, no armas, lo cual los enojó y comenzaron a golpearme.

Entran al lugar y salen sin nada. Ví a Amelong, yo lo conocía de chico porque los dos íbamos al Jockey Club a jugar. El que manejaba no era de Rosario, porque no conocía las calles, así que el acompañante le iba diciendo por dónde doblar.

El auto da muchas vueltas, en algún momento reconozco el tipo de empedrado de calle Córdoba al final y después puedo ver un cartel del Club Asturiano. Doblaron a la derecha y uno dice “aquí es”, baja del auto y al entrar a la casa grita “Manuel, mirá quién te vino a visitar”, dirigiéndose a “Tito” Machado, que estaba secuestrado en el lugar y yo lo conocía.

H: ¿De dónde?

F: Yo le había dado trabajo en la fábrica y cuando había que contratar a alguien más, él se encargaba de hacerlo.

H: ¿Cómo te liberaron?

F: En un momento siento que Amelong dice: “Vos te vas”, me llevan en un auto hasta las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas. Me bajan y dicen: “Contá hasta cien y desatate”. Me voy caminando por Provincias Unidas en calzoncillos, pasa un móvil policial y no para. Se detiene un taxista, le pido un cigarrillo, se va pero luego vuelve y me lleva hasta San Martín y Urquiza, allí me encuentro con mi familia.

H: ¿Por qué se te ocurrió buscar el lugar después de estar liberado?

F: Yo había visto allí a Marité Vidal y nos pusimos a averiguar con el hermano de ella, Agustín Vidal. Empezamos buscando el lugar en base a que yo había escuchado aviones y trenes, nosotros dos con la ayuda de la fiscal Griselda Tessio, que luego sería vice gobernadora.

H: ¿Y porque con Agustín Vidal?

F: Yo había estado con Marite Vidal en la Quinta y sabía que su hermano se alojaba en el Hotel Imperio. Al día siguiente de ser liberado me amenazan por teléfono, por lo que decido irme a Buenos Aires. Cuando salgo me acuerdo que tenía que avisarle al hermano de Marité, paro en el Hotel y le cuento, luego sigo el viaje.

H: ¿Cómo sigue la búsqueda?

F: Al asumir Néstor Kirchner le da un nuevo impulso a estos temas, me recibe en la cancillería Rafael Bielsa, yo le cuento mi historia y cuando digo que estuve sentado junto a Marité Vidal se pone pálido y me dice: “Yo a esa chica hace 30 años que la busco”.

Junto al Juez Vera Barros y la fiscal visitábamos casas por la zona buscando una que tuviera cuatro ventanas con persianas y una bañera. Un día la fiscal me habla de otro allanamiento, vamos al lugar con un equipo de albañiles, entro y me doy cuenta que era allí, estaba la bañera con cuatro patitas y el piso parquet estaba rayado por el movimiento que hacia la camilla al aplicarse la picana.

H: ¿Cómo era la casa?

F: De la entrada a la derecha había una sala grande y luego el baño y una pieza más chica donde dejaban a las embarazadas. A la izquierda una cocina recién pintada de blanco. En la parte de afuera había una casilla que estaba dividida en cuatro partes que aparentemente usaban como celdas.

EL DIA QUE BRARDA DEJÓ DE SER EL UNICO SOBREVIVIENTE

Un grupo de antropólogos se acercaba al lugar, lamentando la destrucción del mismo, sin embargo la visita no sería en vano, vecinos les comentaron que una de las personas que había trabajado en la demolición había estado secuestrado en este lugar.

Se trata de Daniel Guibes, secuestrado de la casa de sus padres en Rosario la noche del 10 de octubre de 1976, cuando tenía 19 años, por una patota policial. Con vendas en los ojos, fue trasladado en el piso de un automóvil a un chalet en donde fue sometido a tormentos, para luego ser llevado a otro centro clandestino y finalmente puesto en libertad.

El testimonio de Daniel Guibes y el de Fernando Brarda fue fundamental para condenar a los responsables de este Centro Clandestino.

En el juicio por delitos de lesa humanidad fueron condenados a prisión perpetua el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Jorge Fariña, y los miembros de la Policía Federal, Federico Almeder, René Langlois y Enrique Andrés López.

CCD SERVICIO DE INFORMACIONES DE LA POLIA DE SANTA FE “El Pozo”

“El Pozo” o Servicio de Informaciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, se encontraba ubicado en la esquina de calle Dorrego y San Lorenzo, en pleno centro de la ciudad de Rosario. El mismo funcionó dentro del edificio de la Ex-Jefatura de Policía Provincial, perteneciente a la Unidad Regional II, entre los años 1976-1979, período en el cual se convirtió en el epicentro del terrorismo de Estado de la región. La figura a la cabeza de dicha represión fue Agustín Feced (ex-comandante de Gendarmería y ex-jefe de Policía de la Pcia. de Santa Fe entre 1971-1973 y 1975-1978).

Tomando como punto de partida 1976, es posible dar cuenta de un proceso de transformación marcado por ciertos hitos fundamentales que incluyen: la firma del DECRETO 717/2002 entre el gobierno provincial y un conjunto de organismos de Derechos Humanos de la ciudad, mediante el cual se cedía el espacio por un plazo de diez (10) años, y la creación del “Espacio de Memorias del Servicio de Informaciones”, tras volver el mismo a la esfera estatal, que conllevó la remodelación de gran parte de su espacialidad.

El espacio se encontraba dividido en una planta baja, donde se realizaban los interrogatorios y torturas, a la que se ingresaba por calle Dorrego o por un acceso desde el interior del edificio. De la planta baja se podía acceder a un subsuelo, el cual tenía comunicación con el afuera a través de una ventana y una puerta que comunicaban directamente hacia calle Dorrego, a un entrepiso o “Favela”.

Ver PDF: Recorrido testimonial por el ex Servicio de Informaciones

*Para más detalle sobre el funcionamiento del CCD ver Bianchi, S. (dir.) “El Pozo”. Un centro clandestino de detención, desaparición, tortura y muerte de personas de la ciudad de Rosario, Argentina. Antropología política del pasado reciente. Rosario: Prohistoria, 2009.

Ver PDF: LO QUE QUEDO DEL CCD EX SERVICIO DE INFORMACIONES

CCD QUINTA OPERACIONAL FUNES

La “Quinta Operacional de Funes” fue un centro clandestino de detención en la localidad argentina de Funes (Dpto. Rosario). Ubicada en el cruce de la ex Ruta Nacional Nº 9 y diagonal San José, fue el lugar en el que miembros del Destacamento de Inteligencia 121, del II Cuerpo de Ejército, mantuvieron cautivos a hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, entre septiembre de 1977 y enero de 1978.

Desde el punto de vista institucional lo anteriormente expresado es cierto, ahora bien, lo que allí funcionó fue un Centro Operacional del 2do. Cuerpo de Ejército, donde por orden de los generales Leopoldo Fortunato Galtieri y Luciano Jauregui se planificó y ejecutó un plan de inteligencia conocido como “Operación México” (ver Hechos, pág. 19), cuyo objetivo era secuestrar o asesinar la conducción de Montoneros que se encontraba en dicho país.

Era un Centro Clandestino que podríamos catalogar al menos como “atípico”, los detenidos tenían todas las comodidades, algunos de ellos salían por el día a recorrer solos las calles de Rosario y realizaban encuentros con otros militantes que desconocían su condición de detenidos y al menos Tosetti y Laluff salieron del país estando detenidos y Retamar estaba armado. También tenían un mimiógrafo en el lugar con el que editaban propaganda política y la repartían entre los militantes.

Los detenidos que estaban en “La Calamita” y fueron trasladados a “La Quinta de Funes” fueron:

Jorge Novillo, Stella Hilbrand de Del Rosso, Eduardo Toniolli, Raquel Negro, Carlos Laluf, Marta María Benassi, Miguel Angel Tossetti, Oscar Capella, Marta María Forestello, Ana María Gurmendi, Fernando Dante Dussex, Pedro Retamar, María Reyna Lloveras y Teresa Soria de Sklater.

A estos 14 se sumaron los tres últimos secuestrados, Raquel Negro será asesinada después de fracasar la “Operación México”, Tulio Valenzuela y Jaime Dri escaparán en México el primero y en Paraguay el segundo.

Una vez que la “Operación México” fracasara, Tulio Valenzuela, en una conferencia pública, dio el teléfono y la ubicación de la Quinta, esta fue desmantelada rápidamente y los detenidos llevados a la “Escuela Magnasco” y, por último, a la casa quinta conocida como “La Intermedia” donde todos ellos fueron ejecutados.