«La historia es lo más democrático que hay, también podemos decir que es lo mas cruel que hay. La historia es irónicamente democrática en el sentido de que no expulsa a nadie. Todos estamos en la historia. No hay excluidos en la historia. Los excluidos sociales,las víctimas, los disconformes, los gozosos, los poderosos, todos estamos en la historia» HORACIO GONZALEZ

Mientras duró la dictadura oligárquico –militar (1976-1983) la postura del régimen se mantuvo casi sin variantes: los muertos eran terroristas, los desaparecidos eran, eso, desaparecidos, no existían. Su objetivo era, por lo tanto, la lucha por todos los medios contra el «terrorismo» en una supuesta tercera guerra mundial, que se desarrollaba dentro de cada país.

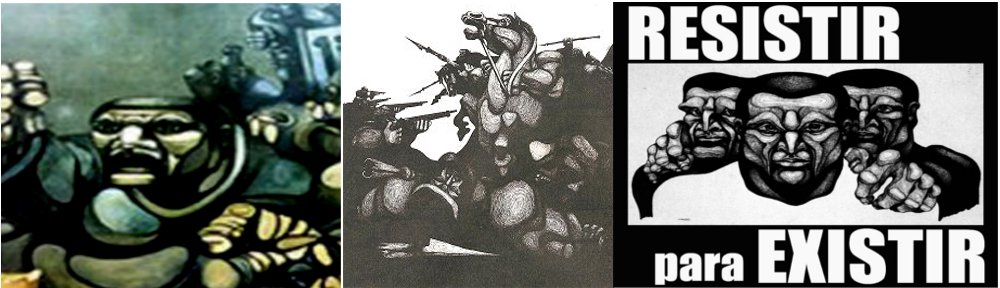

Simultáneamente, a la resistencia ya existente de las organizaciones político militares, después de 1978, se sumó el reclamo de los organismos de derechos humanos, la CGT y los partidos políticos. Asimismo, luego del paro nacional de la CGT en marzo de 1982 y de la rendición en Malvinas la dictadura se empeñó en buscar un «punto final». Nunca lo logró.

El 16 de Diciembre de 1982, mas de cien mil personas de distinta extracción política, en su mayoría jóvenes, se reunieron en una marcha impresionante en Plaza de Mayo en la que estuvieron a punto de ingresar a la casa de gobierno. Le ponían el broche a largos años de resistencia y el punto final a la más sangrienta de las dictaduras. Esa tarde era asesinado el obrero Dalmiro Flores, pero acorralado, a la semana Bignone aceleraba el llamado a elecciones.

Era el fin de la dictadura militar, pero no del modelo neoliberal y de eso nos daríamos cuenta muy pronto.

Con la llegada de la democracia los partidos políticos, previo acuerdo con el establishment económico, fueron buscando salidas “más ingeniosas” al enfrentamiento ancestral en el seno de la sociedad argentina.

De la mano de Raúl Alfonsín y el “progresismo” de la época nació la TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS y su correlato jurídico: LA PENALIZACIÓN DE LA MEMORIA. Se simplificó el enfrentamiento estructural en la Argentina, reduciéndolo a una lucha entre dos bandas, a la cual era ajena el resto de la sociedad. La lucha entre federales y unitarios, la semana trágica, el bombardeo a Plaza de Mayo, los innumerables golpes de estado, fusilamientos, proscripciones, plan Conintes, triple A, etc., se resolverían con el código penal.

A partir de la imposición de esta teoría, que tiene su máxima expresión en el “Nunca Más”, se antagonizaron dos concepciones:

- La de los defensores del régimen militar, quienes sostienen que se trató de una guerra y por lo tanto se justifica todo y nada se debe juzgar, ni siquiera los crímenes aberrantes, las violaciones y el robo de bebés.

- La de gran parte de los organismos de Derechos Humanos y el “progresismo de turno”, sostiene que no hubo tal guerra. Los muertos y desaparecidos eran “inocentes” que a lo sumo desarrollaban una tarea social y fueron sacados de sus casas y asesinados por error o por sus ideales. Así, el problema lo debe resolver la justicia penal.

“Se produjo la paradoja de que la consistencia de la lucha por la memoria no quebró en lo fundamental la compaginación narrativa que delineó la dictadura en cuanto a leer la violencia desde un corte des-historizante y despolitizar de aquellos años de lucha social” (Casullo, Nicolás. 2007. “Historia y memoria”. Las cuestiones. Buenos Aires, Siglo XXI: 229-273).

Las dos posiciones, coincidentemente, dejan de lado el aspecto político, sacan los hechos del contexto político social y del tiempo en que se produjeron, ocultan la identidad política de los desaparecidos, los matan nuevamente.

Los primeros, porque tendrían que reconocer que la “guerra” que ellos mencionan no empezó en 1976 sino en 1955, con el bombardeo a la Plaza de Mayo y el posterior derrocamiento del gobierno democrático de Juan Domingo Perón, y que desde entonces el papel que les tocó a las Fuerzas Armadas fue de ejército de ocupación en su propia patria.

Los segundos, porque no comprenden que sus hijos, padres o hermanos eran militantes políticos que asumieron con dignidad el compromiso del momento luchando por todos los medios contra toda forma de injusticia y tras un paradigma realizable y concreto.

En esta página nos proponemos demostrar, que esta es una falsa contradicción, una más en la Argentina. Que la historia que vivimos no es la que nos cuentan ni unos ni otros y que la Teoría de los Dos Demonios, con su correlato jurídico la penalización de la memoria, ha producido y produce grandes daños.

«Y la Argentina tiene un problema enfermizo porque no puede abordar su verdad, y como no puede abordar su verdad discute el pasado pero no lo asume.

Entonces lo significativo es entender un proceso histórico. El problema es que se insiste en la demonización de la historia y así se cierran las puertas a una verdad racional de la historia.» (Mario Firmenich)

Se construye así una memoria colectiva fragmentada sobre la base de mentiras, afirmaciones y conclusiones que niegan las experiencias populares anteriores y obligan a las nuevas generaciones a comenzar de cero su experiencia.

Como consecuencia,la sociedad argentina se autodestruye detrás de falsas antinomias y chivos expiatorios, eludiendo sus responsabilidades en los acontecimientos históricos.

“Existe una honda y extraña indisposición de la sociedad argentina con sus años setenta, que a pesar de las políticas de las memorias y de las denuncias actuantes, en muchas ocasiones por el contrario sirvieron para obturar las significaciones del pasado. Indisposición que no se explica sólo por la violencia política y militar conmocionante de lo social desde sus ‘demonios’, y si más bien por un curioso (y poco tratado) rechazo traumático de los distintos estamentos de la sociedad con respecto a sus propias participaciones latentes o manifiestas.” (Casullo, Nicolás. 2007. “Historia y memoria”. Las cuestiones. Buenos Aires, Siglo XXI: 229-273).

Seguiremos adelante… AGRUPACIÓN POR LA MEMORIA

HUGO PAPALARDO

Para contactarnos escribir a: info@memoriamilitante.org